北京中轴线,北起钟鼓楼,南至永定门,宛如一条巨龙,纵贯老城南北,全长7.8公里。它绝非普通的线性存在,而是统领整个老城规划格局的建筑与遗址的精妙组合体。这条中轴线肇始于13世纪,成型于16世纪,此后数百年间持续雕琢完善,跨越逾7个世纪的漫长时光,最终构建起由古代皇家宫苑建筑、皇家祭祀建筑、城市管理设施、国家礼仪及公共建筑,以及居中道路遗存共同构成的庞大城市建筑群 。

2024 年 7 月 27 日,于印度新德里举行的联合国教科文组织第 46 届世界遗产大会上,一项重要决议顺利通过。经大会审议,“北京中轴线 —— 中国理想都城秩序的杰作” 成功入选《世界遗产名录》 。

寒假期间,我游览了北京“中轴线”,趁着非遗热度,我游览了天坛、地坛、雍和宫、国子监等。

从天津坐高铁到北京不过三十分钟,我的第一站是地坛。地坛的早晨很清静,三三两两的人散步,谈天。道路两旁在搭建庙会摊位,红色的灯笼高低错落地挂在树梢上。我找到了“地坛的海”,在鸟鸣中看祭坛四周的老柏,感受那位轮椅上的作者的思想印记。

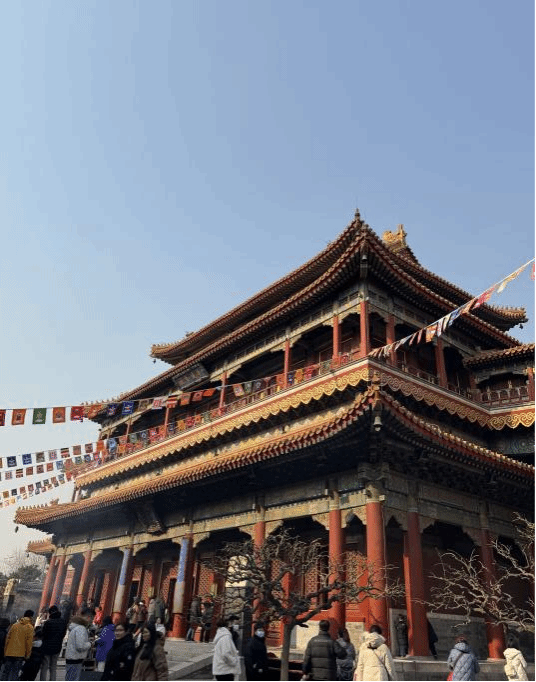

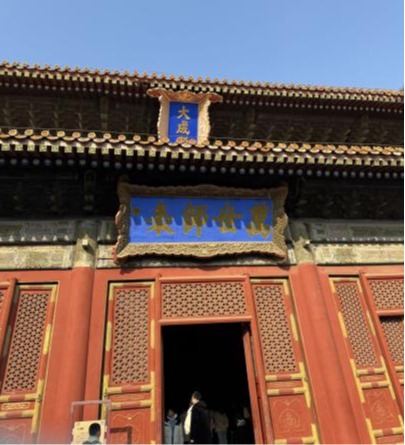

离地坛不远就是雍和宫。在胡同里吃了碗炸酱面,我挤入前往雍和宫的漫漫人群。年根儿底下,香火不断,我找到了“隐藏彩蛋”,一座名叫昭佛楼的偏殿,据说是乾隆皇帝生母钮祜禄氏礼佛的地方。

出了雍和宫再往前走就是国子监。我很幸运地赶上了志愿讲解,在进士石碑前驻足,找寻那些名臣存在过的痕迹。穿过十三经碑林,在孔庙前稽首再拜。答对讲解员的提问还可以独“站”鳌头——站在一只石鳌上。这座中轴线上最后修成的建筑,实现了《周礼》中对城市中轴线的规划。

赶到天坛已是下午,因为担心错过入园时间,我跑得上气不接下气,好在及时赶上。作为著名景点,日暮时分的天坛仍旧游人如织。跟随着人流走到蓝色琉璃瓦的祈年殿脚下,这座庄严肃穆的建筑经历几百年的岁月洗礼,承载着人民对来年风调雨顺的祈愿。

祈年殿对面是圜丘。古人认为这一圈圈墙壁围起来的大片空地,能帮助自己更好地和上天沟通。如今游人太多,其实在这里说话是听不到回声的。我不禁好奇,数百年前的那些祈祷祝福,会不会还在这里回荡。它们在时光中变得微弱,但也许从未消散。

一整天走了两万多步,我瘫坐在天坛长椅上已经筋疲力尽。松柏林中有乌鸦在叫,万籁俱寂。

中轴线建筑群,经历岁月洗礼,见证民族复兴。它串起了一座城的血脉,有着无以复加的历史意义。

作者简介:我是2024级交运茅班的庞欢芮,来自天津。游览北京中轴线让我体会到了历史文化之美,建筑艺术之精妙。希望这篇文章能带大家一起感受非遗“中轴线”之魅力。