腊月廿三的南京,薄雨挟着细雪粒子簌簌落下。我撑着父亲留下的雨伞,踩着雨花台的湿漉漉的青石板往深处走去。

伞面不时传来“扑哧”的轻响,松针承不住雪水成串跌落。石缝里的青苔冻得发乌,却仍然倔强地攀着石棱,像极了玻璃展柜里那些褪色家书上的字迹。

绕过三株百年雪松,烈士纪念碑蓦然撞进视线。

花岗岩表面凝着薄霜,碑文的凹痕里,几片未化的残雪勾勒出笔锋的凌厉。呼出的暖气在眼镜片上呵出白雾,耳边传来讲解员带着安徽的颤音:“这张合影摄于1926年冬,背景里光秃秃的梧桐树,正是当时秘密联络点的天然暗号……”

黑白照片中的年轻人悬挂在展馆的两侧,从陈景星到师集贤,无数芳华正好的进步青年的性命都在1930那一年戛然而止。

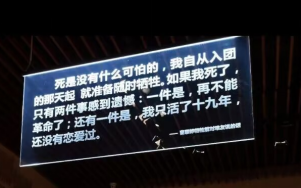

“死是没有什么可怕的,我自从入团的那天起就准备随时牺牲。如果我死了,只有两件事感到遗憾:一件是,再不能革命了……”牺牲前,他对战友如是说,他们向战友如是说。朴实的语言也有着振聋发聩的力量。

出馆时,雪下得更密了。

群雕脖颈处的积雪被冬日的暖阳融化,雪水又凝成冰凌高悬。穿藏青衣袍的环卫老者正用抹布擦拭着雕像基座,布满老年斑的手指抚过“1913-1930”的生卒年,颤抖的频率又一次和讲解员的倾诉合拍:

“此身早许国,被卖作楚囚。壮士非无泪,不为断头流……”

声音被风雪吹散,我望着孩子们紧攥笔记的手,忽然想起那封绝笔的家书末尾,那句被晕开的“春天将至”做了何解。

松枝上的雪,正在他们鲜红的围巾上悄悄融化。

作者简介:我是2023级机械茅班的林溪源,江苏南京人。今年寒假前往雨花台红色文化,有感。